Кто такие роботы

и зачем им интеллект

и зачем им интеллект

Высшая школа учит создателей механических помощников человека с азов классических наук.

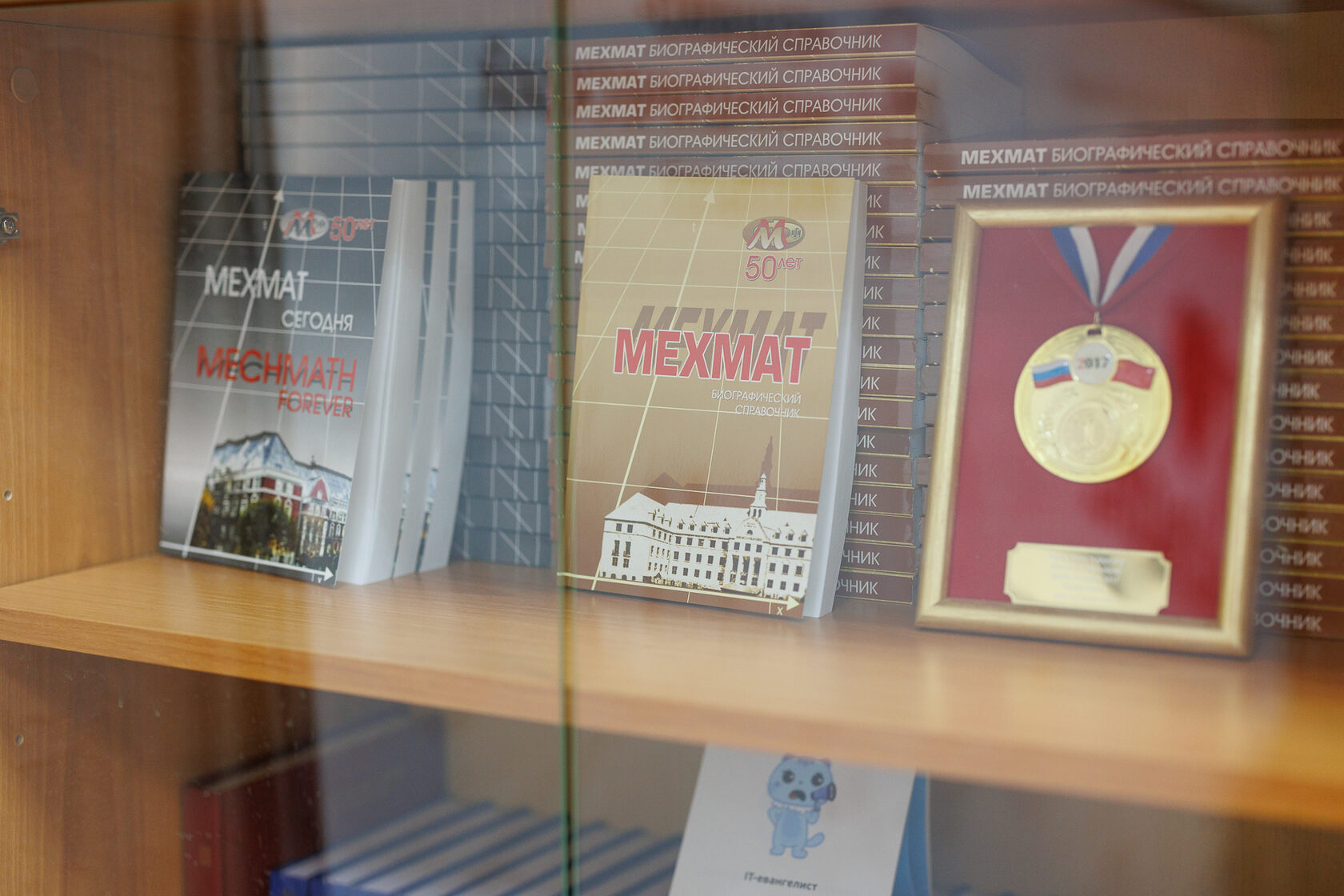

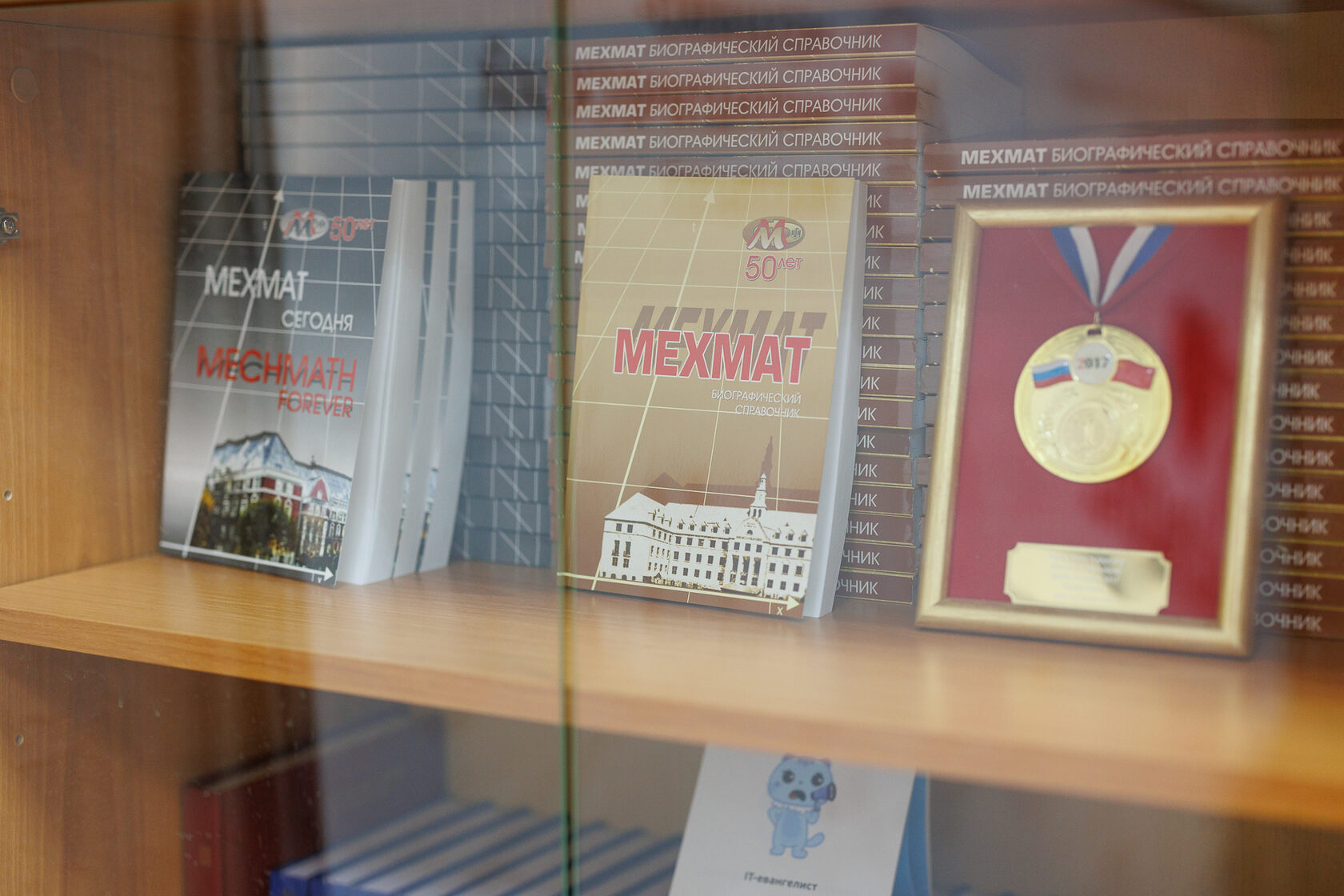

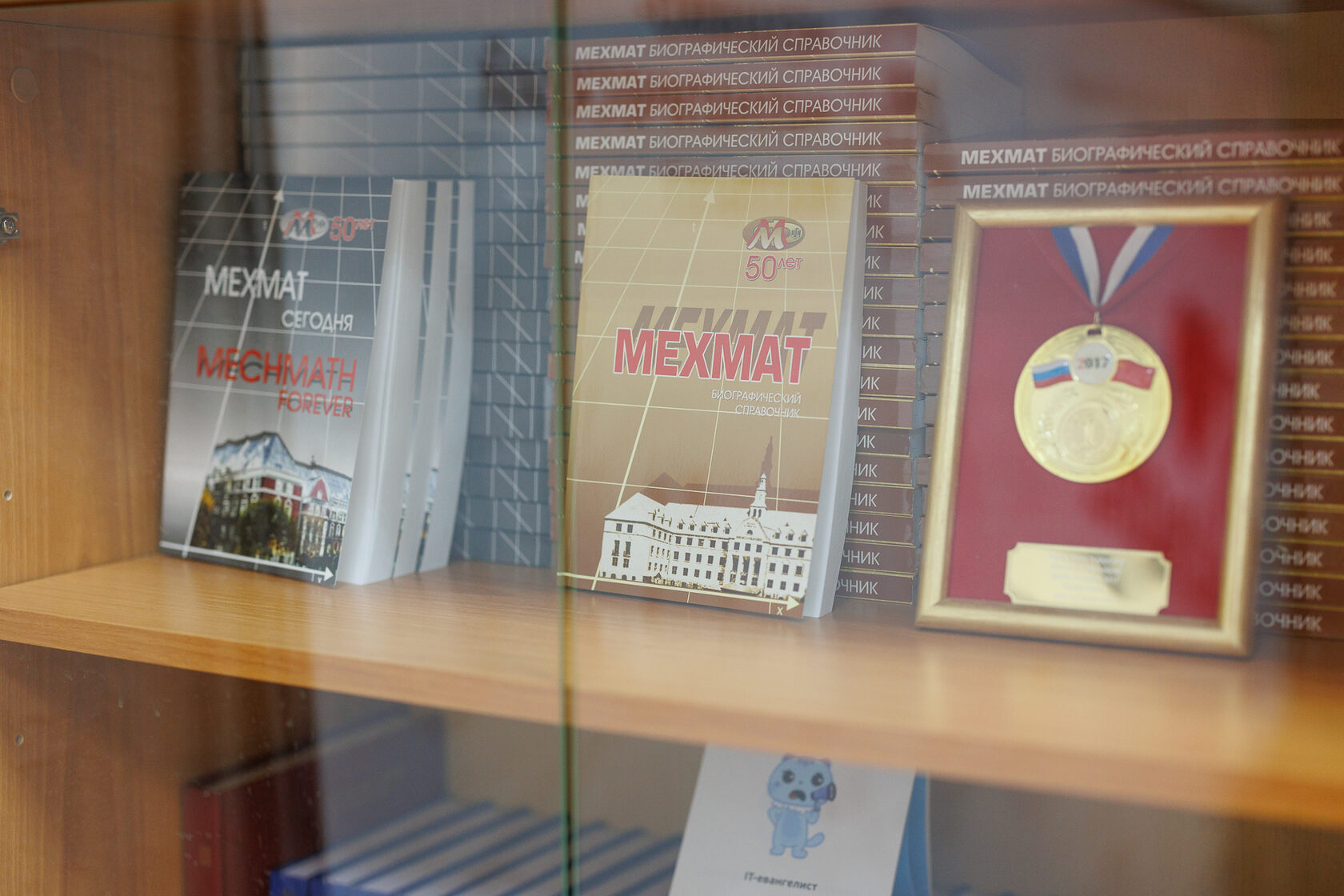

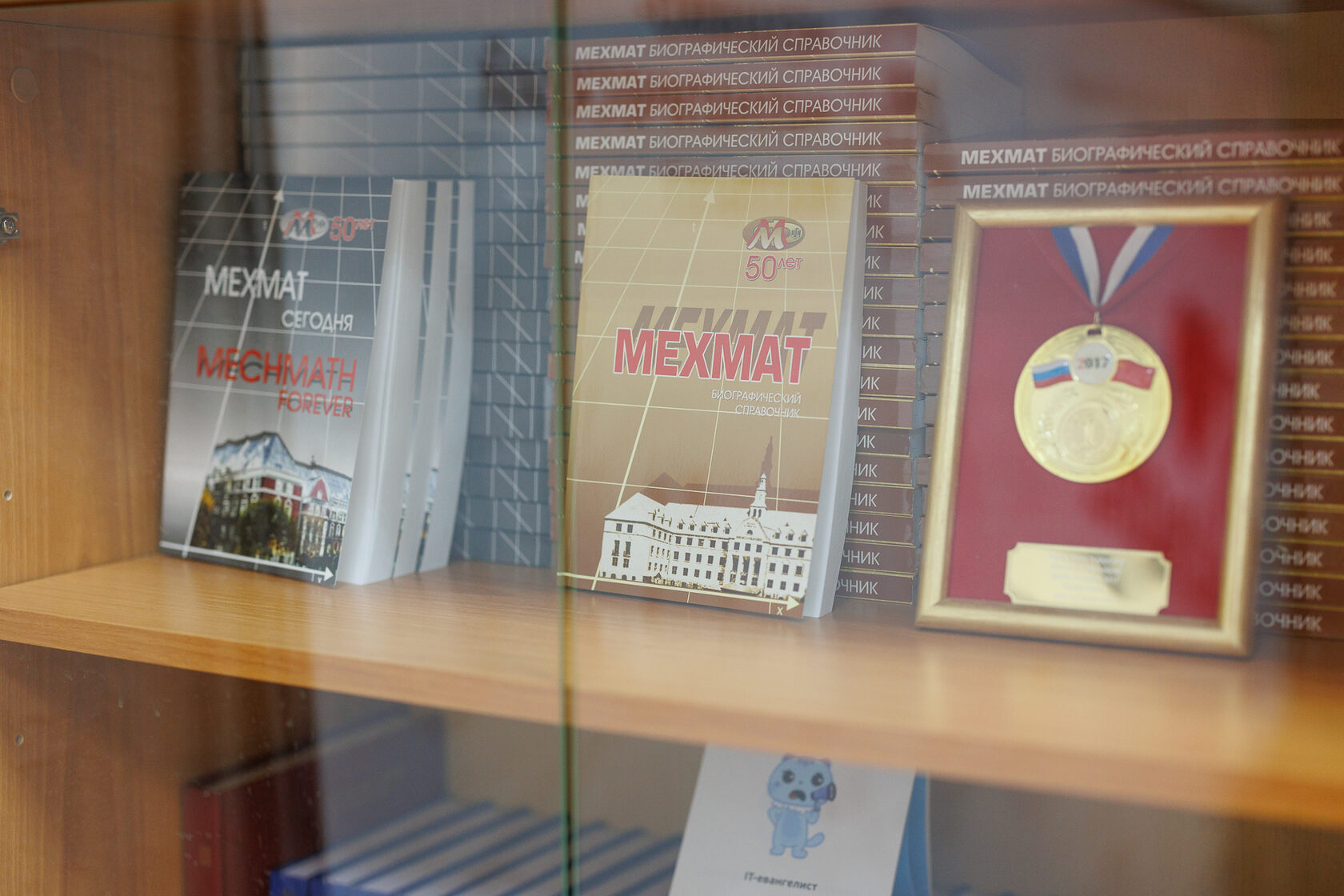

Пермской школе искусственного интеллекта совсем скоро, в 2023 году, исполняется 50 лет. Сегодня она без ложного стеснения относится к передовым не только по российским меркам, но и всей мировой науки.

Исторически моложе пермская школа робототехники. Но и она сегодня одна из самых известных в мире. И это не только популярный промобот, это необходимые промышленности роботы-манипуляторы и их собратья для разных отраслей экономики.

Исторически моложе пермская школа робототехники. Но и она сегодня одна из самых известных в мире. И это не только популярный промобот, это необходимые промышленности роботы-манипуляторы и их собратья для разных отраслей экономики.

Мы решили разобраться, чему учат будущих создателей «себе подобных» в пермских альма-матер.

Искусство интеллекта

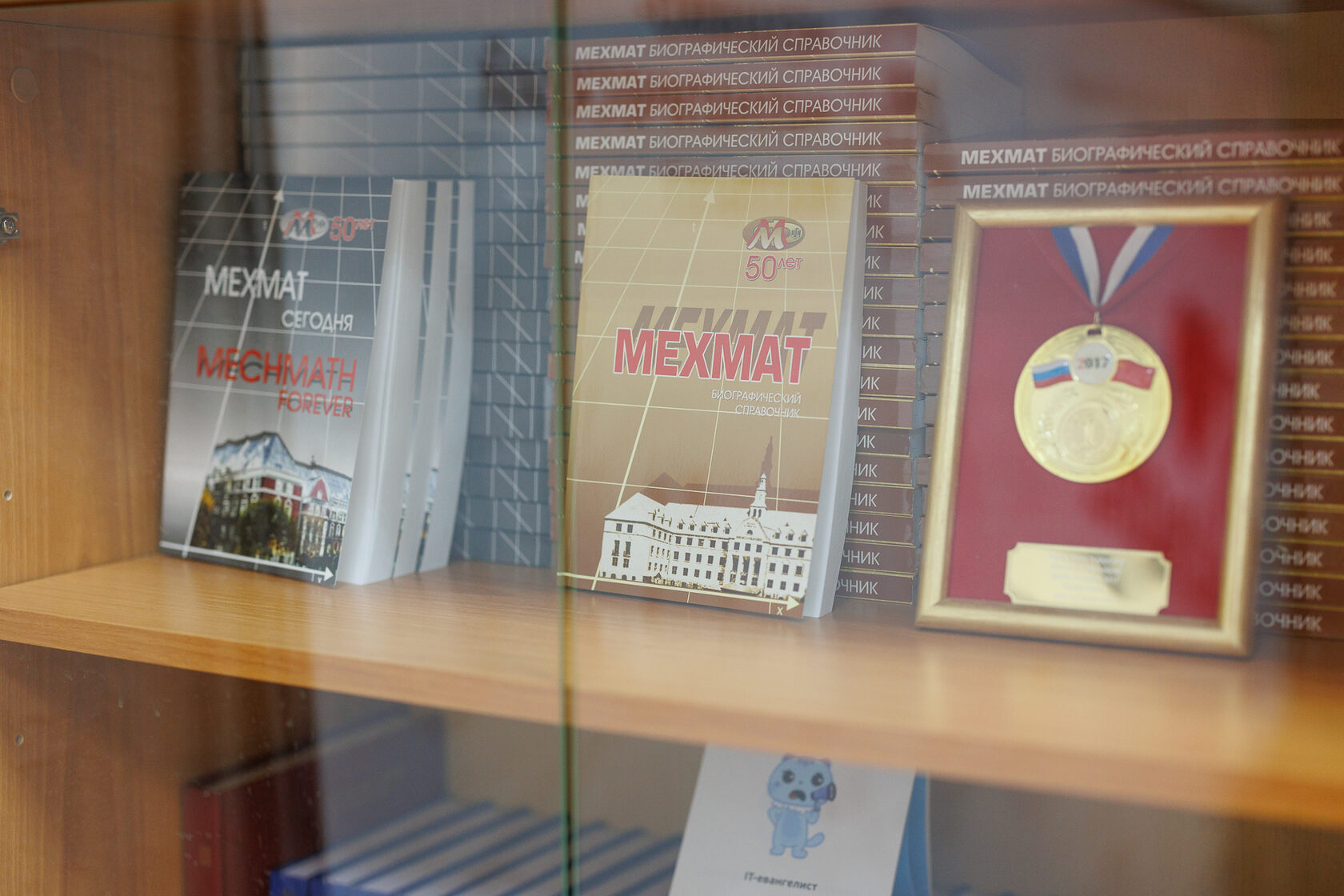

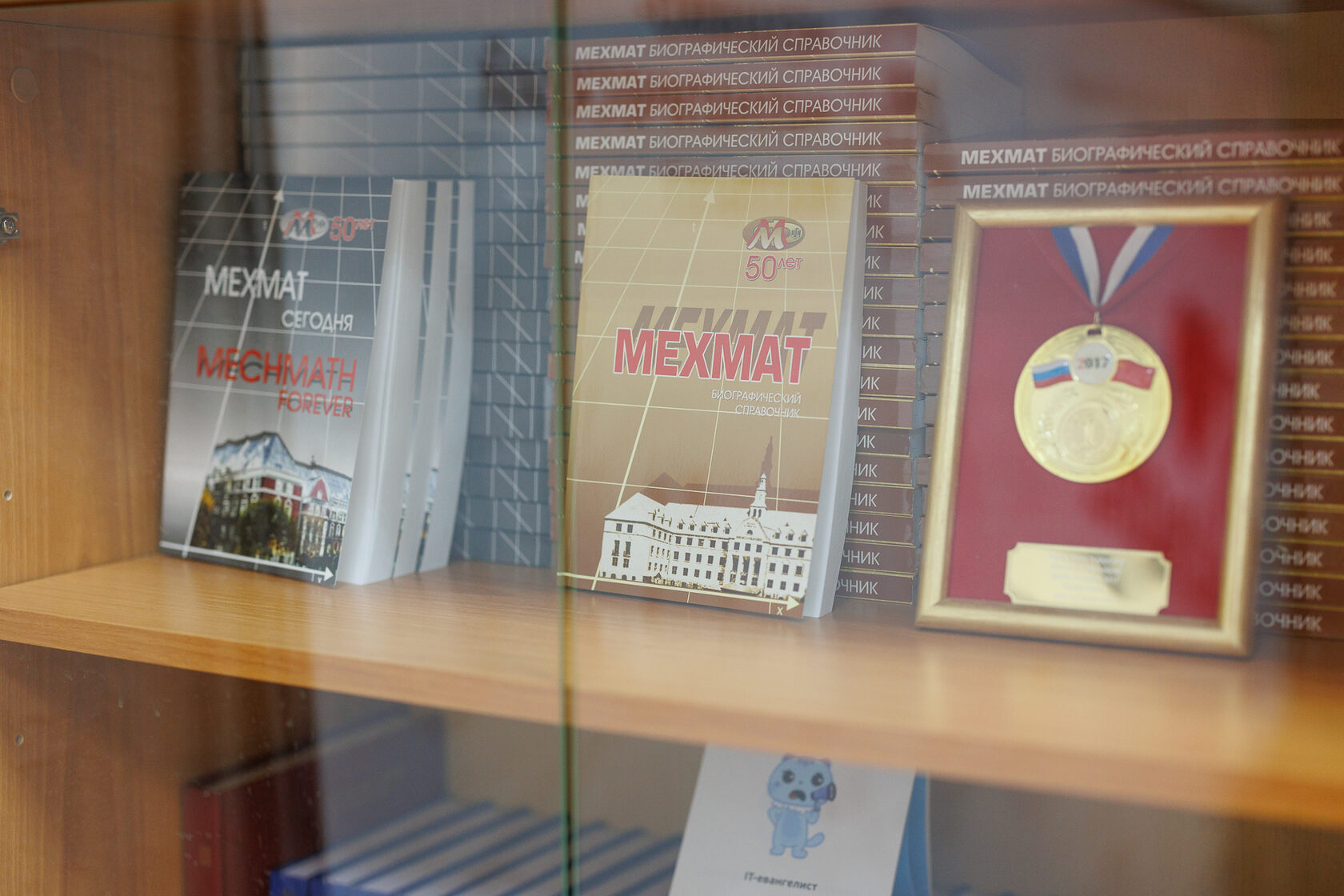

Пермский ученый Леонид Ясницкий, фактически основатель научной школы ИИ, награжден серебряной медалью Всемирного салона инноваций, научных исследований и новых технологий (Брюссель, Бельгия), золотой медалью Леонарда Эйлера «За заслуги» механико-математического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета. Это только сотая часть списка достижений «в наградах» и тысячная — в предложенных научных решениях.

Из решений пермской школы ИИ, наверное, самое раскрученное — детектор лжи. Уже использовавшийся силовыми структурами «полиграф» был усовершенствован пермскими учеными. «Когда мы начали разбираться, почему такая высокая погрешность, мы поняли, что он сделан по типу экспертной системы, причем это была заграничная разработка. Какой-то институт разработал, психологи. Они в виде решающих правил для определения «правда-ложь» писали: «если у человека тремор во время ответа, глаза влево-вправо, то…». Такая программа «если-то» называется экспертная система. Это тоже ИИ, но считается менее сильной ветвью. Тогда мы применили нейросеть, потому что она учитывает реакции именно конкретных людей. Не мнения психологов, а конкретные реакции человека. Погрешность сразу стала ниже 10%», — рассказывает профессор Ясницкий.

Несмотря на известность, детектор лжи — далеко не единственное творение пермской школы ИИ. Например, есть уникальная разработка в здравоохранении, она создана в содружестве с учеными медуниверситета и внедрена в ряде пермских клиник. Это нейросеть, которая определяет состояние сердечно-сосудистой системы человека и может оценить, какие факторы могут продлить или сократить жизнь — на уровне простого пользователя. А на уровне «продвинутого» врача-диагноста покажет риски и подскажет стратегию лечения.

Из решений пермской школы ИИ, наверное, самое раскрученное — детектор лжи. Уже использовавшийся силовыми структурами «полиграф» был усовершенствован пермскими учеными. «Когда мы начали разбираться, почему такая высокая погрешность, мы поняли, что он сделан по типу экспертной системы, причем это была заграничная разработка. Какой-то институт разработал, психологи. Они в виде решающих правил для определения «правда-ложь» писали: «если у человека тремор во время ответа, глаза влево-вправо, то…». Такая программа «если-то» называется экспертная система. Это тоже ИИ, но считается менее сильной ветвью. Тогда мы применили нейросеть, потому что она учитывает реакции именно конкретных людей. Не мнения психологов, а конкретные реакции человека. Погрешность сразу стала ниже 10%», — рассказывает профессор Ясницкий.

Несмотря на известность, детектор лжи — далеко не единственное творение пермской школы ИИ. Например, есть уникальная разработка в здравоохранении, она создана в содружестве с учеными медуниверситета и внедрена в ряде пермских клиник. Это нейросеть, которая определяет состояние сердечно-сосудистой системы человека и может оценить, какие факторы могут продлить или сократить жизнь — на уровне простого пользователя. А на уровне «продвинутого» врача-диагноста покажет риски и подскажет стратегию лечения.

Есть у пермской школы ИИ серьезные разработки и для промышленников — например, для прогнозирования температуры в нефтяных скважинах по гранту Фонда Бортника. Или для выявления скрытых дефектов в авиастроении. Есть нейросети для социологических исследований и для разработок в политологии. Например, рассказывает профессор Ясницкий, «один из студентов педагогического университета увлекался политикой и собрал данные с сайта Белого дома, там про каждого претендента есть: когда родился, когда женился, весь компромат на него собран. Для нейросети это просто кладезь. Он научил на американском опыте прогнозировать выбор следующего главы государства. Довольно успешно прогнозировал с маленькой погрешностью президентов США».

Но, говорит основатель пермской школы ИИ, важное умение, которым должен обладать каждый ученый, — прогнозировать будущее и понимать влияние научных изобретений на реальную жизнь. И здесь важно помнить, что искусственный интеллект — не панацея для всего на свете, он не заменит интеллект человека. Кстати, создать ИИ, хотя бы близкий к человеческому, на данной стадии нашего развития невозможно — просто потому, что возможности своих собственных «живых» нейронов мы изучили в минимальной степени.

Но, говорит основатель пермской школы ИИ, важное умение, которым должен обладать каждый ученый, — прогнозировать будущее и понимать влияние научных изобретений на реальную жизнь. И здесь важно помнить, что искусственный интеллект — не панацея для всего на свете, он не заменит интеллект человека. Кстати, создать ИИ, хотя бы близкий к человеческому, на данной стадии нашего развития невозможно — просто потому, что возможности своих собственных «живых» нейронов мы изучили в минимальной степени.

Робот — это чешское слово robot (барщина, принудительная работа)

«И здесь возникает важный вопрос об этике и ИИ. Он обсуждается в научном мире достаточно широко, но пока остается открытым. Открытым, потому что неразрешимый. Например, машина без водителя выбирает сбить коляску или старика, потому что затормозить невозможно?» — размышляет заведующий кафедрой информационной безопасности и систем связи Андрей Кузнецов.

Этот безумный безумный мир роботов

Наше знакомство с лабораторией робототехники Пермского политехнического доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Данил Курушин начинает как будто в продолжение разговора о «панацее информационных технологий». Что определение «робот» — вовсе не официальное определение механизмов, которые создаются учеными и инженерами для облегчения человеческой жизни.

Робот — это чешское слово robot (барщина, принудительная работа), использованное Карелом Чапеком. «Он просто ввел в оборот это слово, которое потом не стали переводить на другие языки. Можно было бы, переведя на английский, получить worker, и было бы тоже хорошо. Поэтому определения слова «робот» не потребовалось. Это просто имя героя», — уточняет научную терминологию наш эксперт.

Робот — это чешское слово robot (барщина, принудительная работа), использованное Карелом Чапеком. «Он просто ввел в оборот это слово, которое потом не стали переводить на другие языки. Можно было бы, переведя на английский, получить worker, и было бы тоже хорошо. Поэтому определения слова «робот» не потребовалось. Это просто имя героя», — уточняет научную терминологию наш эксперт.

Второй ненаучный термин — тоже из мира искусства. «Другое произведение, хоть и не литературное, которое в значительной степени создало облик современной робототехники, — это «Зведные войны. Новая надежда», четвертая часть киносаги. Там слова «робот» нет. Там есть «дроид». И всем понятно, что это такое», — напоминает Данил Курушин.

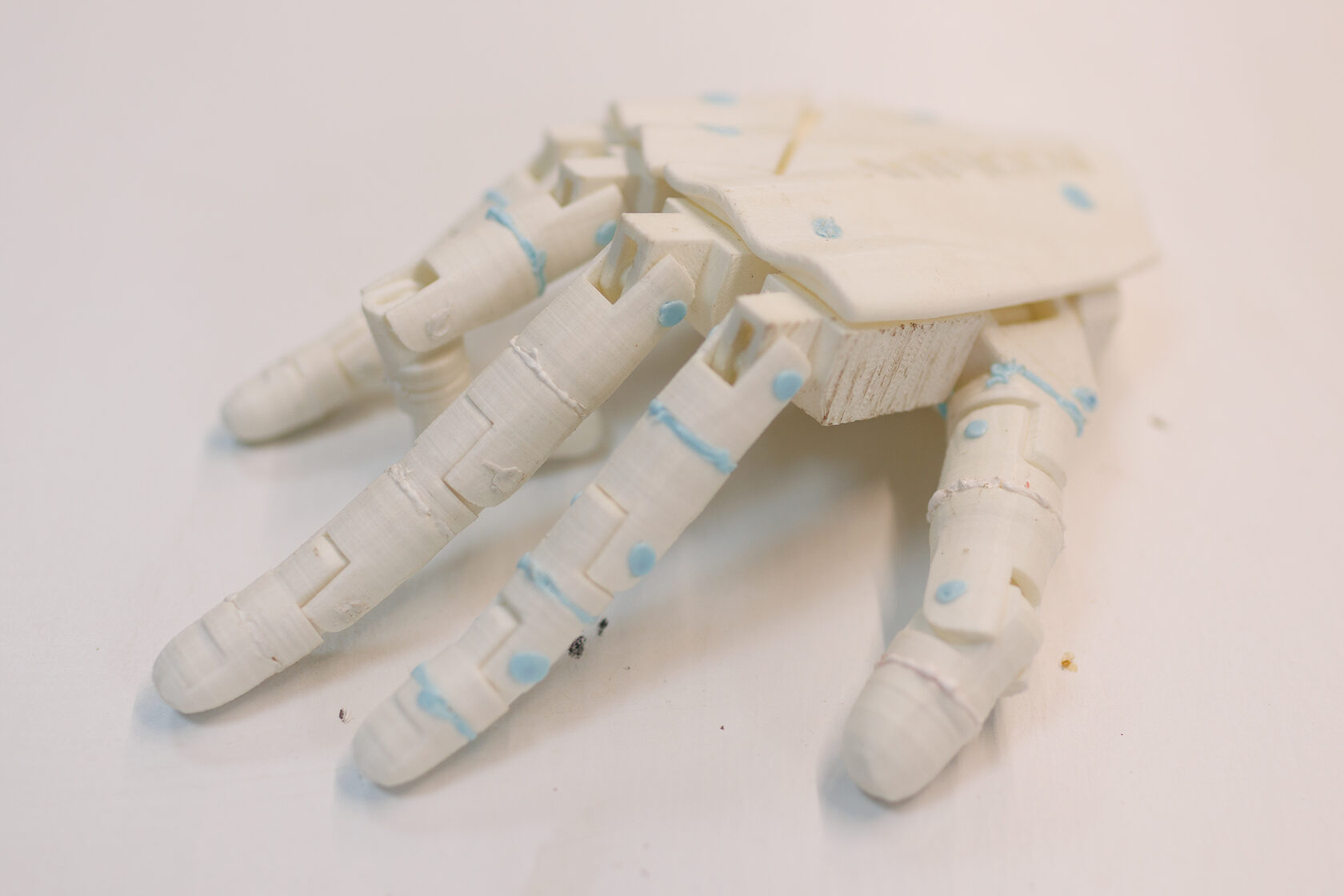

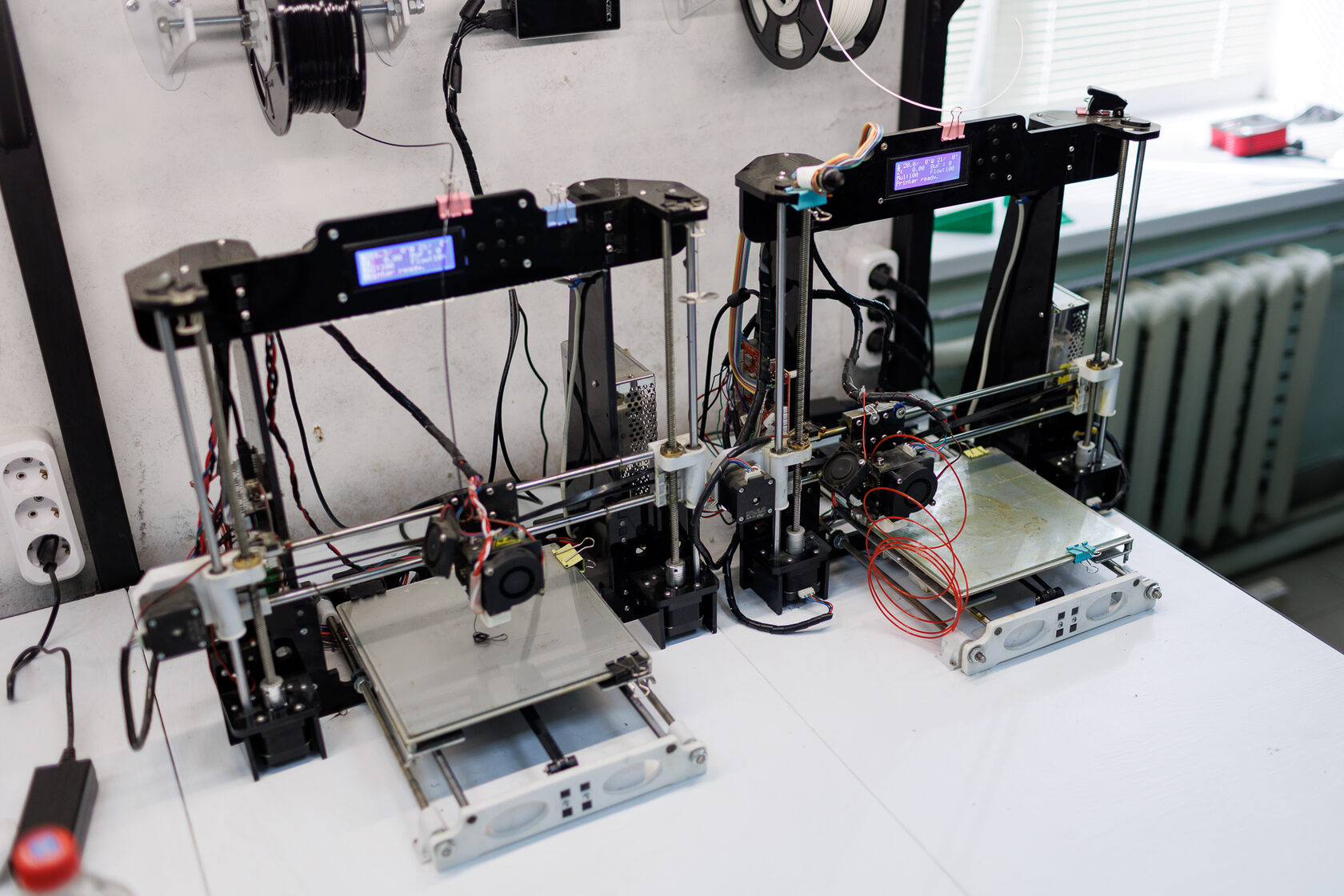

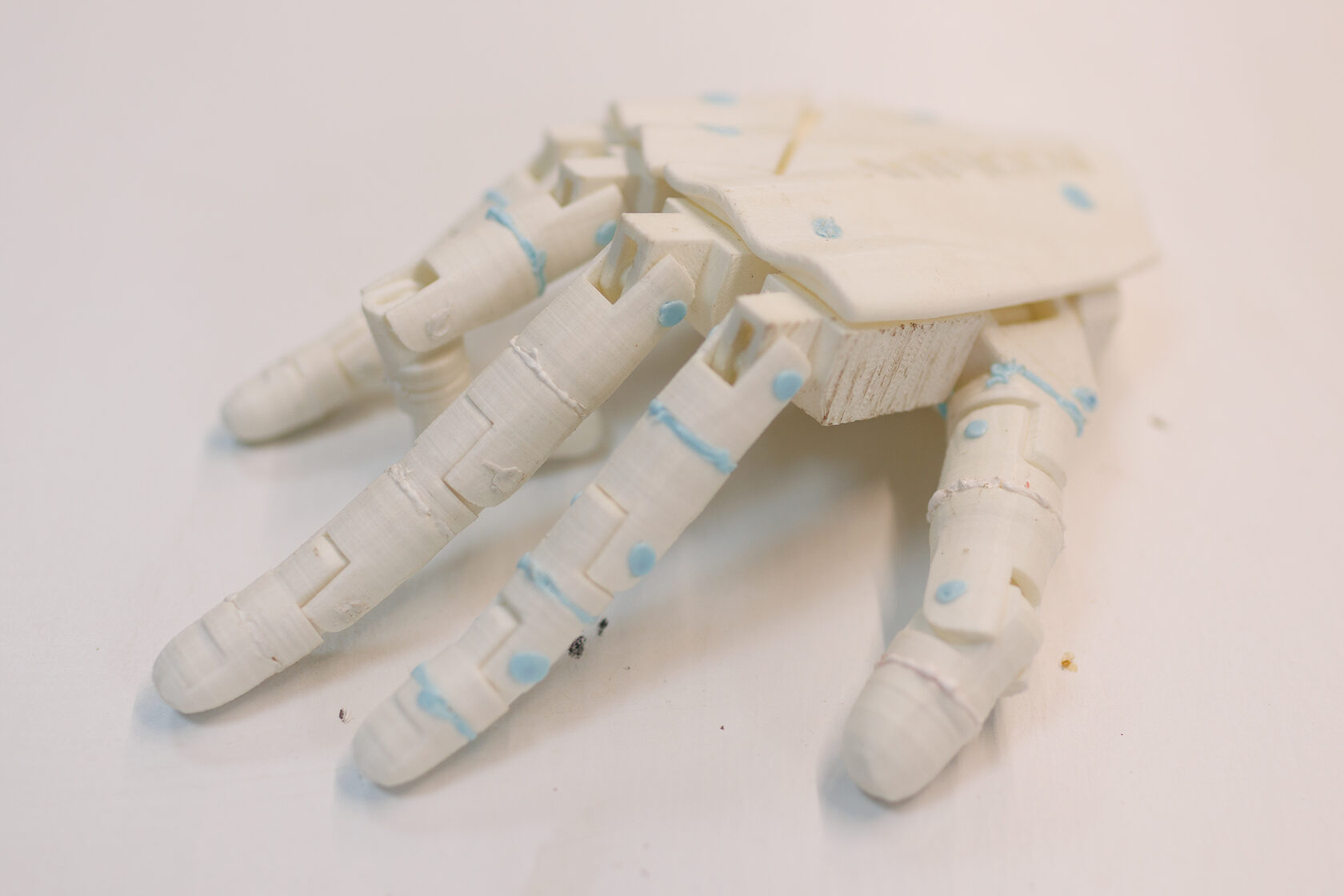

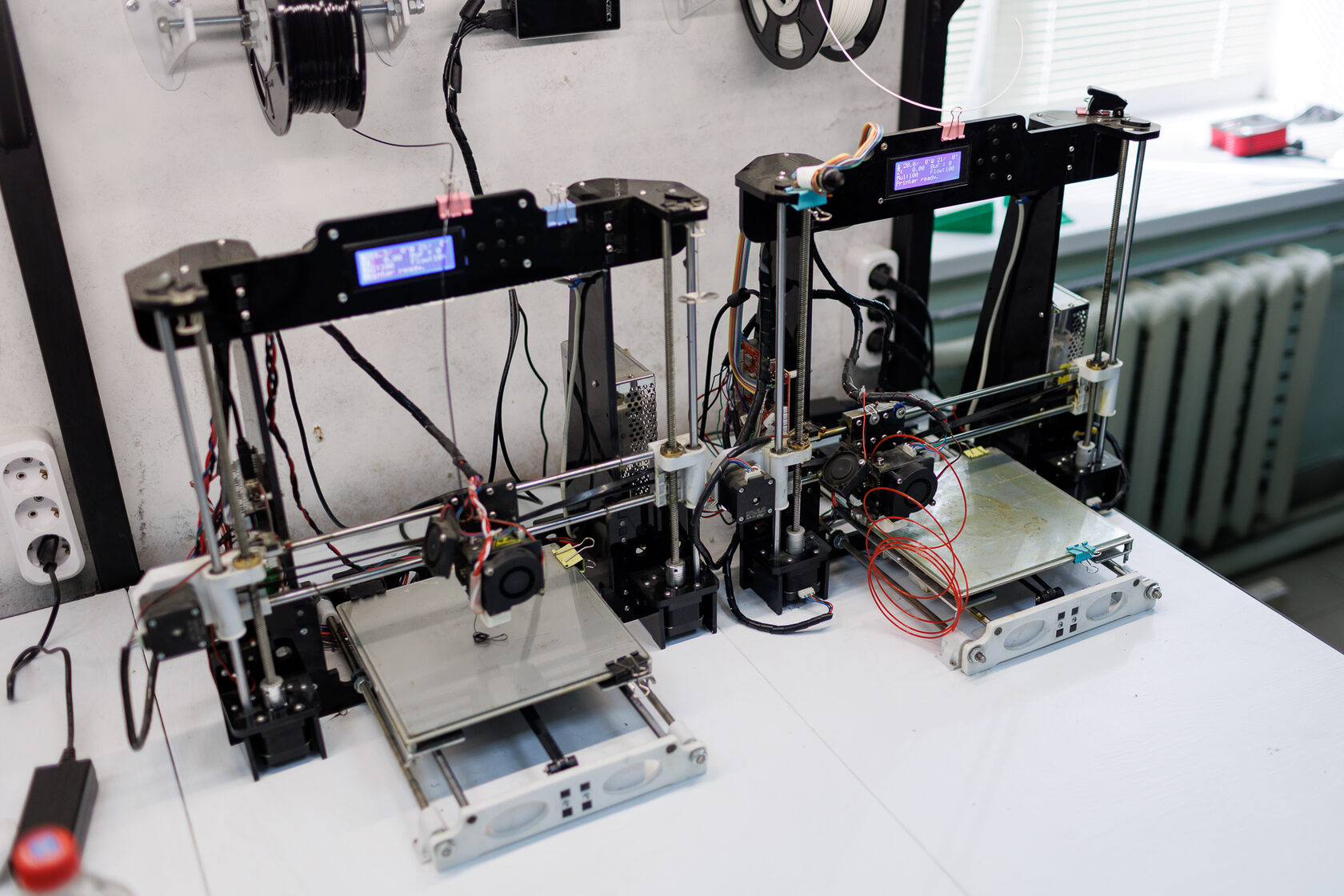

В лаборатории студенты начинают учиться робототехнике с азов, это очень важно, чтобы на выходе из вуза не только уметь пользоваться готовыми алгоритмами и модулями для сборки механизмов. Как говорит ученый, промышленность и наука к концу прошлого тысячелетия столкнулись с тем, что запрос экономики на специалистов изменяется чуть не ежедневно. Плановое хозяйство сменили проектный и инновационный подходы. Поэтому задача вуза — подготовить универсальных специалистов, которые смогут достаточно быстро на производстве получить необходимые компетенции и встроиться в процесс.

Вузовское образование тоже начинается с азов — студенты, как на уроках, учатся держать молоток и дрель, пилить, строгать. Они на деле смогут понять, как создается сложный механизм, и почему он начинается с ровно вырезанного куска пластика или металла. «Если руки не встанут на место, то и в специализированных инженерных программах типа AutoCAD будут кривые вместо прямых», — рассказывает о пользе «ручных» навыков Данил Курушин.

В лаборатории студенты начинают учиться робототехнике с азов, это очень важно, чтобы на выходе из вуза не только уметь пользоваться готовыми алгоритмами и модулями для сборки механизмов. Как говорит ученый, промышленность и наука к концу прошлого тысячелетия столкнулись с тем, что запрос экономики на специалистов изменяется чуть не ежедневно. Плановое хозяйство сменили проектный и инновационный подходы. Поэтому задача вуза — подготовить универсальных специалистов, которые смогут достаточно быстро на производстве получить необходимые компетенции и встроиться в процесс.

Вузовское образование тоже начинается с азов — студенты, как на уроках, учатся держать молоток и дрель, пилить, строгать. Они на деле смогут понять, как создается сложный механизм, и почему он начинается с ровно вырезанного куска пластика или металла. «Если руки не встанут на место, то и в специализированных инженерных программах типа AutoCAD будут кривые вместо прямых», — рассказывает о пользе «ручных» навыков Данил Курушин.

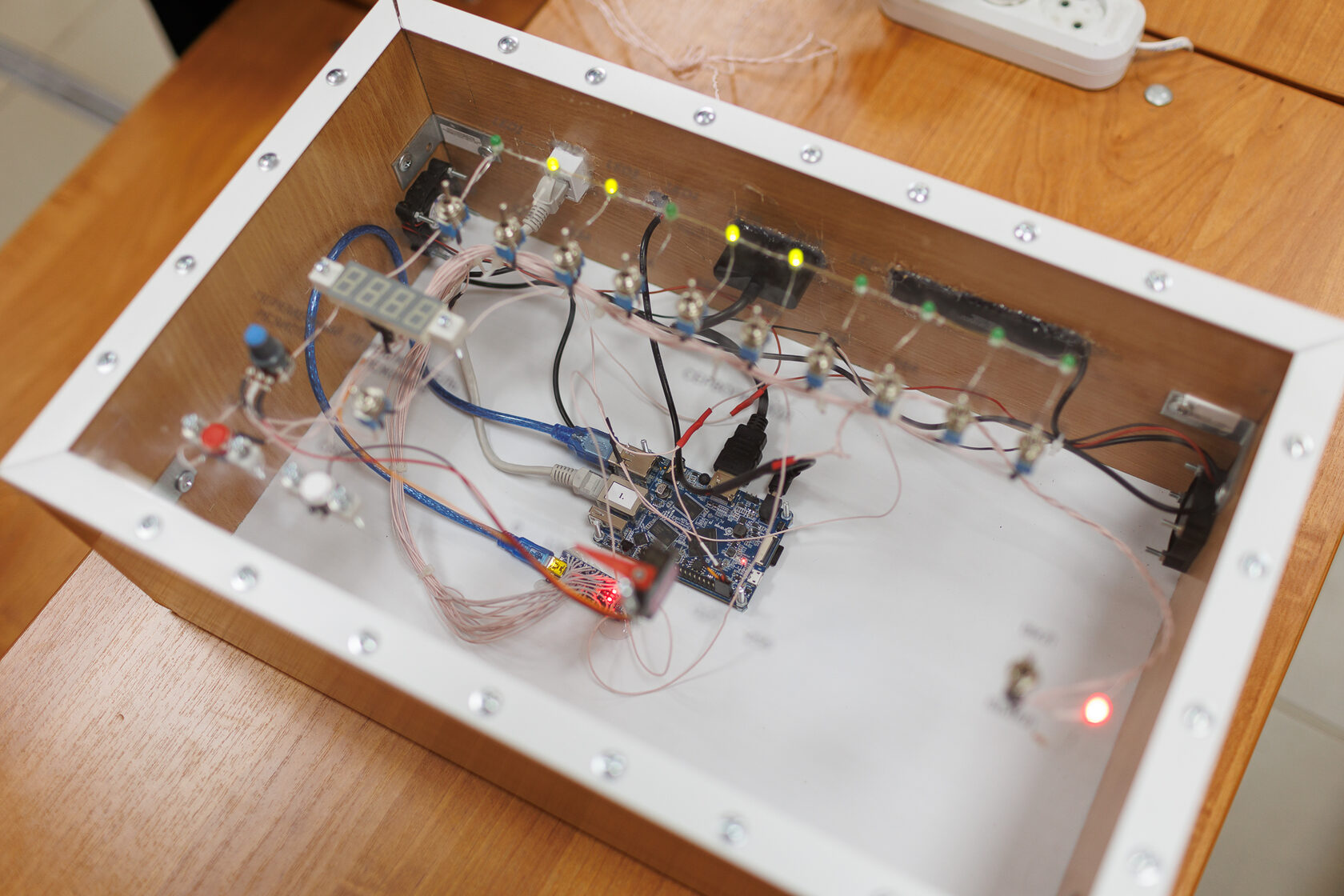

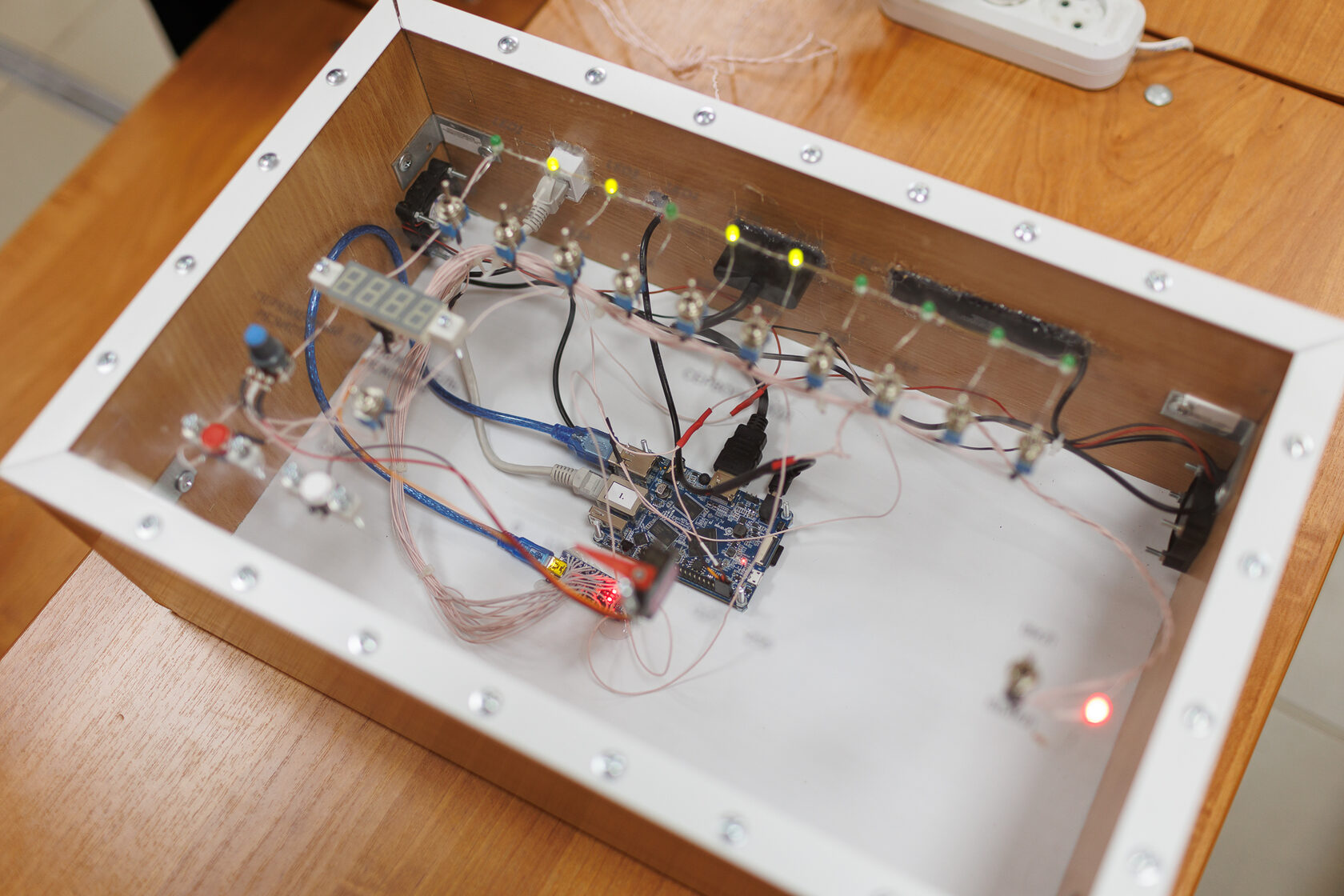

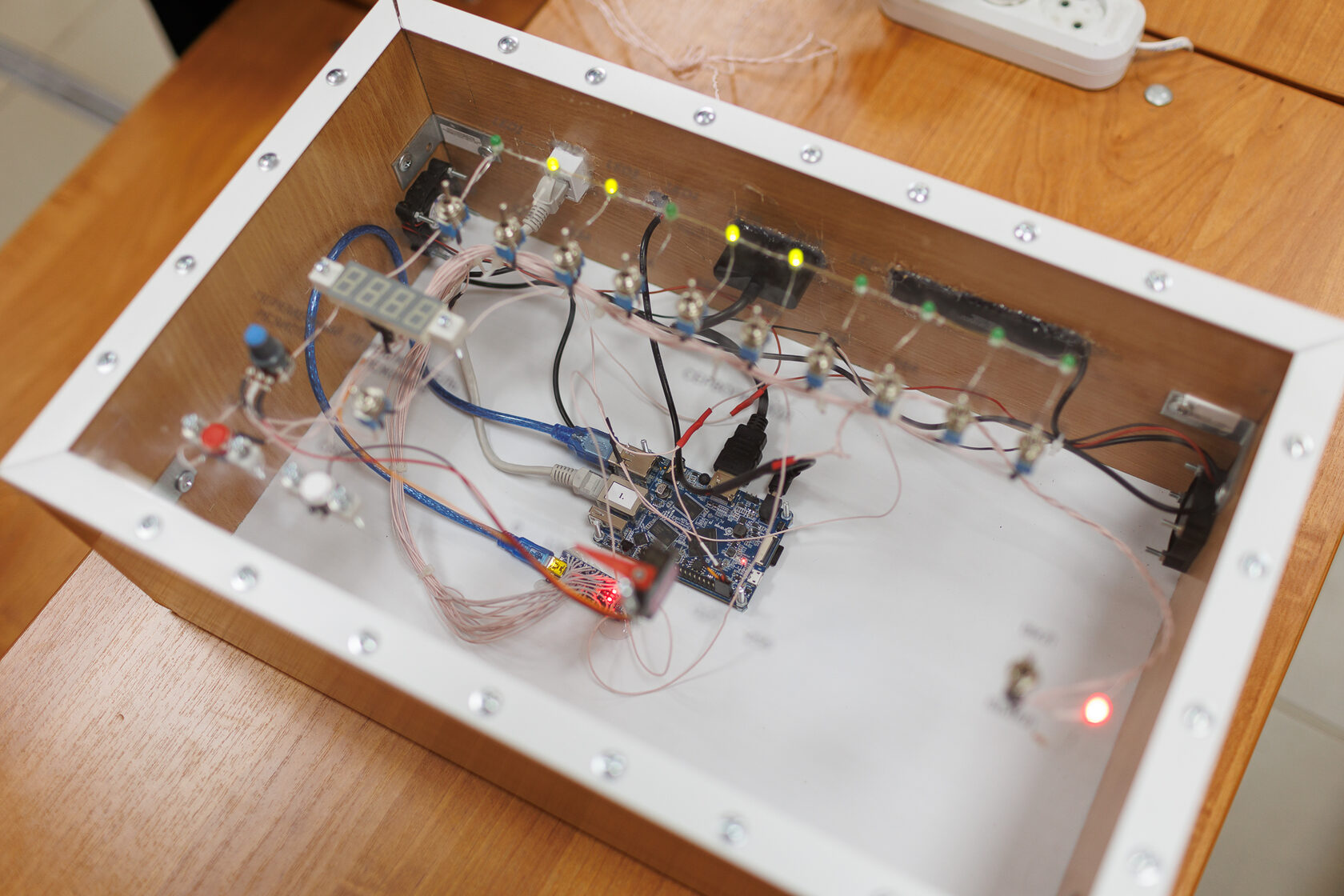

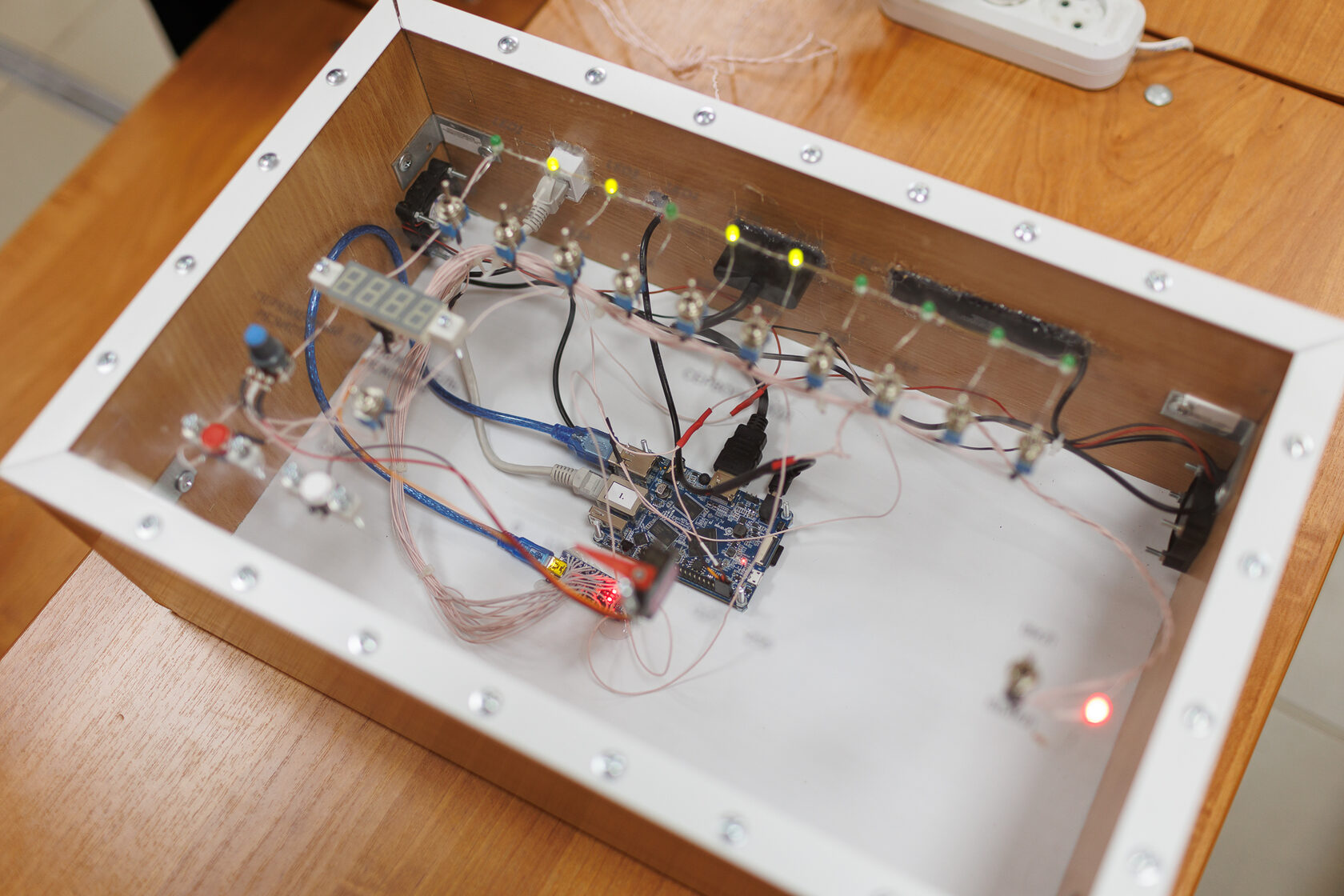

Еще одно базовое знание — понимание алгоритмов работы компьютера. Искусственные интеллекты устройств с программным управлением (они же роботы, дроиды и т.п.) основаны на тех же процессорах. И навыки создания простых программ или пользования игровыми компами не гарантируют понимания «как это работает». Грамотному инженеру-робототехнику алгоритмы знать необходимо. Поэтому еще один этап — изучение, как работает «стеклянный ящик». По большому счету, это современный аналог той электрической схемы, которую из коробки, проводков и двух лампочек создавали на уроках труда дедушки и бабушки современных студентов. Такой подход дает понимание принципов работы компьютера и применения алгоритмов двоичной системы — без клавиатуры, мышки и написанных другими людьми программ.

Еще одно базовое знание — понимание алгоритмов работы компьютера. Искусственные интеллекты устройств с программным управлением (они же роботы, дроиды и т.п.) основаны на тех же процессорах. И навыки создания простых программ или пользования игровыми компами не гарантируют понимания «как это работает». Грамотному инженеру-робототехнику алгоритмы знать необходимо. Поэтому еще один этап — изучение, как работает «стеклянный ящик». По большому счету, это современный аналог той электрической схемы, которую из коробки, проводков и двух лампочек создавали на уроках труда дедушки и бабушки современных студентов. Такой подход дает понимание принципов работы компьютера и применения алгоритмов двоичной системы — без клавиатуры, мышки и написанных другими людьми программ.

искусственный интеллект не заменит интеллект человека

«Студент пришел к нам, научился работать с таким станком. Теперь он пойдет на предприятие, и ему не придется заново учиться, потому что основная проблема, которая есть между образованием и промышленностью, это одно про одно, другое про другое. На Земле существует повсеместная цивилизационная проблема — разрыв между образованием и производством. Это опасная проблема, и ее не все осознают. Время на образование дается не очень длинное, а промышленность развивается. Соответственно, одна из наших задач — давать людям примерно то оборудование, которое их может ждать на производстве, и научить их тем универсальным навыкам, которые им понадобятся в реальной жизни», — поясняет ученый, какие знания необходимо получить студенту перед окончанием вуза.

Для глубокого понимания того, как развивается наука создания «механических работников», в лаборатории есть музей, где наглядно показано, как развивались «нервные окончания» роботов — клавиатуры — от пишущей машинки до современных qwerty. Или как видоизменялись их глаза — а точнее, фотоаппараты. Ведь всегда, создавая роботов, полезно помнить, что для развития homo sapiens понадобились тысячи тысячелетий, а для развития им подобных механизмов — всего несколько десятков лет.

А дальше студенты могут приступать к самостоятельному изучению «роботов» (правильно — устройств с ЧПУ), а потом и их создания: зная, как их сделать своими руками, понимая, как они «думают» и какие действия могут выполнять.